| ミゾラムガイド - 1999.5.10 |

[ HOME

]

|

インド・ミゾラム州。一般の方々には馴染みのないこの地は、アッサム州を中心としたインド北東部と呼ばれる地域の南端に位置し、東西をバングラデシュとミャンマーに挟まれた山岳地帯です。第二次世界大戦で日本軍のインパール作戦が行われたマニプール州インパールの南にあり、歴史的にも日本と無縁の地域ではありません(土地の人々はこの戦争を「日本人の戦争(Japanese War)」と呼んでいます。実際、このときにこの地域の人々が対峙したのは日本人だけでしたのでそれももっともな話です)。

現在のミゾラムは、1947年にインドとビルマが独立した際にインドに併合され、長い中央政府直轄地の時代を経て1987年に州に昇格した、インドの中で最も新しい州の1つです。人口は約70万人で、もっとも小さな州の1つでもあります。州都は人口約12万人のアイゾールです。人口の多くは「ミゾ族」と呼ばれる人々です。ミゾラムの名前もここからきており、「ミゾ」は現地語で「高地民族」、ラムは「土地」を表します。つまり、「高地民族の住む土地」という意味です。

|

ミゾラムの近代 |

1894年に初めてイギリス人がこの地に入るまで、ミゾ族は首狩りを始めとする独自の風習と自然を畏れ敬う宗教を持ち、きわめて原始的な暮らしをしていました。イギリス人が文字を教え、社会制度を整え、キリスト教を布教してからは、彼らの生活は大きく変わりました。首狩りの風習はなくなり、人々は安心して暮らせるようになり、キリスト教を信仰するようになりました。現在では、ほぼ100%の人々がキリスト教を信仰しています。

宣教師によって伝えられたイギリス式の生活様式を取り入れるようになったミゾ族でしたが、ミゾラムはインド独立とともにインドに併合され、今度はインド式の社会制度に従うことを強いられるようになりました。それはイギリス文化の影響を強く受けたミゾ族にとっては受け入れにくいもので、1960年代には独立闘争を起こし、その戦いは数年間にわたって繰り広げられました。現在の情勢は平穏になっていますが、ミゾ人は今でも「自分たちはインド人ではなくミゾ人だ」と言います。その言葉には、ミゾ人としての誇りとともに、反インドの思いが強く感じられます。

|

ミゾラムの現在 |

インド中央政府からの支援で、州都のアイゾールはずいぶんひらけています。ミャンマー国境が近いことから、中国やタイなどからの密輸品も多く、物質的には豊かです。電気製品も豊富で、テレビの普及率は都市部では90%以上と思われます。ただし電気の供給に問題があり、停電や電話が不通になることもたびたびあります。

第三世界の国々はどこもそうですが、地方から都市部への人口流入が激しく、アイゾールでは町の拡大とともに1つの山がアスファルトとコンクリートでほぼ覆われてしまっています。町が肥大しても特に産業があるわけではありませんので、当然仕事もありません。少ない仕事を分け合って皆ぶらぶらしているように見えます。乞食がいないのが不思議ですが、ここに中央政府からの支援のカラクリがあるようです。

なお、ミゾラム州は外国人入域制限区域に指定されています(99年4月現在)。

|

政治 |

政治形態は日本と同じ政党政治です。州議会は中央政党であるCongress(I)、地方政党であるMizo National Front、People's Conferenceの3つの政党が議席を分けています。

州は社会主義に近い形態を取っていますので、町中お役所だらけです。

|

教育 |

教育制度はインド本土と同じですが、語学教育とキリスト教教育が特に盛んです。識字率は60%と、インドにあっては非常に高い水準にあり、都市部に限れば100%近いのではないかと思われます。奨学金制度を使ってインドの各都市へ留学する人も多いのですが、高い教育を受けた人がミゾラムに戻ってこなくなってしまうという悩みも聞かれます。

|

ミゾ族 |

■ミゾ族の祖先

中国やミャンマーの史書によれば、ミゾ族はその起源を中国南部に辿ることができ、ミャンマーを通って今の地まで来たということです。ミャンマーにもチン族と呼ばれるミゾ族の祖先が残っており、同じような柄の民族衣装を着ています。また、インドとビルマがイギリスから独立したときにミゾ族の居住地も国境で分断されてしまったため、ミャンマーにもミゾ族は住んでいます。このようなことは陸続きの大陸にある国々では珍しいことではなく、タイ北部の山岳民族が周辺の国にも分布しているのと同じです。

■人種

ミゾ族は私たち日本人と同じモンゴロイドです。日本、中国から東南アジアにかけて住む人々と同じ顔であり、インドに属しているといってもインド亜大陸のインド人とはまったく異なります。山岳民族なので下半身が日本人に比べてたくましいことをのぞけば、体格も日本人とほとんど変わりません。肌の色が多少濃い人もいますが、日本人にとっては親しみやすい容姿をしています。

|

言葉 |

ミゾ族はミゾ語という言語を持っています。印象としては中国語に激しい抑揚をつけた感じです。文字は100年前のイギリスの植民地時代にイギリス人からローマ字を習うまでは持っていませんでしたので、中国語のような発音にローマ字を当てはめて使っています。新しく見る文字ではありませんので、日本人にとっては読みやすいといえるでしょう。

また、町では英語が通じます。雑誌やテレビなどのメディアが伝える情報のほとんどで英語かヒンディー語が使われています。部族語で出版される雑誌などはほとんどありません。それは、人口が少ない、つまり市場が小さいためです。テレビもかなり普及していますがテレビ放送はすべて英語とヒンディー語ですので、英語が分からないと楽しみがないのです。そのような状況から、人々は自然と英語を理解するようになっていますが、聞くことはできても話す機会は少ないので会話は苦手です。また都市部では英語が普及しているといっても、農村部では英語はほとんど通じません。

|

服装 |

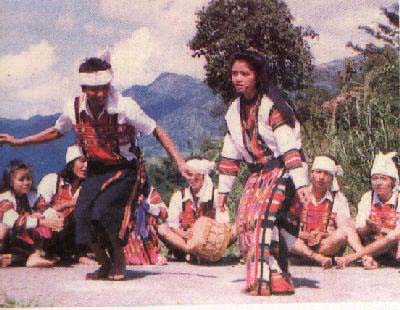

日本と同様にミゾラムも西洋化が進み、男性で民族衣装を着ている人は少なくなりました。しかしほとんどの女性は、現地語で「ポアン」と呼ばれる腰巻きを日常的に身に付けています。結婚式などで民族独自の柄をあしらった美しいポアンで正装している女性の隣に背広姿の男性を見るのは、私にはそれが不釣り合いに思えます。

|

食文化 |

嗜好は日本人と似ていると感じます。

主食は米です。おかずの調理法は煮るのが基本です。東アジアでは調味料として大豆や魚から作ったしょう油やみそを使い、インドでは香辛料を使いますが、ミゾラムでは基本的に塩を使います。生姜や唐辛子、にんにく、米などをいっしょに入れて煮る場合もあります。 インドの影響を受けてカレーも入ってきてはいますが常食ではありません。

肉類では豚肉の脂身が一番好まれていますが、やはり煮て食べます。牛、山羊、鶏の他に伝統的に犬も食べ、食用犬の市場もあるようです。ただし若者の間では犬を食べる人は少なくなっているようです。魚は鯉を食べます。

野菜は日本で一般的に見られるものの他にある種の木の葉やカボチャの葉なども食べます。ワラビやぜんまいなどの山菜もあります。

驚くべきことに、ここにはお餅と納豆もあります。お餅の作り方は日本と逆で、もち米をついて粉にした後に蒸します。納豆は塩と刻み青唐辛子を混ぜてご飯と一緒に食べます。祖先が中国南部から来たことを物語っている一面でしょう。ためしに日本の味噌やしょう油を紹介したところ大好評だったので、平成7年の4月に、作り方を教えるとともに13kg分の味噌を仕込んできました。

酒は現地語で「ズー」という米焼酎があります。これはネパールのロキシーという酒と同じです。ただし酒の販売は一切禁止されているので酒はすべて闇酒ということになります。しかしなぜか飲酒自体が禁止されているわけではないので、夜になると酔っぱらっている人を多く見かけます。飲酒のマナーは良くありません。

|

山岳民族 |

高地民族の名のとおり、ここは山岳地帯です。ここの山々はみな鉛筆の先のように尖っており、断崖ばかりの山です。特徴的なのは人々が山頂に町を作って暮らしていることです。州都のアイゾールは、標高1200メートルの山頂にあります。

なぜ山頂に町を築いたかというと、ここの山々に住む民族(隣のマニプール州やその隣のナガランド州も含め)には首狩りの風習があったので、敵の侵入を阻むために山頂に住み着いたということです。また、山の麓にはトラが生息しているためという理由もあるようです。首狩りの風習がなくなった今でも、町や飛行場は山頂を切り開いた土地にあり、山の中腹に農地が広がるという構造になっています。

|

町の一日 |

ミゾラムはインドの最東端にあるので夜明けはとても早く、夜明けとともにまず市場が動きだします。女性たちは早朝から買い物に出かけ、家に帰って朝食の用意をします。

ミゾラムの人々は1日を2食で過ごすので大量の料理を時間をかけて作ります。男性たちは知りあいとのおしゃべりで時間を過ごします。ここでは朝の6時に家を訪問することは失礼ではありません。朝食はどの家庭も大体8時頃です。

学校や会社はだいたい9時から始まり4時に終わります。ランチタイムはありますが、ミルクティーとビスケットなどのスナック類を軽く摂る程度です。仕事から帰った女性は炊事をし、男性はやはりおしゃべりで時間を過ごします。夕食は6〜7時頃です。その後はテレビを見たり近所の家を訪ねたりして時間を過ごし、10時頃に就寝します。

のんびりした生活ですが、これが成り立つのも中央政府からの支援を受けた、十分な予算のある社会主義形態のおかげであると推測できます。

|

ミゾラムの町の問題点 |

「はじめに」で書いた森林破壊の問題の他にもさまざまな問題があります。

1)水不足

ミゾラムでは水が慢性的に不足しています。これは昔からの宿命で、人々は雨水を生活に利用しています。各戸には大きな貯水タンクがあり、5月半ばから10月半ばまでの雨季の間に雨水を貯めて使っています。補助的なものでごくわずかですが、麓の川からポンプで1000メートル以上の高さに汲み上げた水道もあります。

しかし衛生上、十分な水の確保は絶対不可欠ですし、水がないと産業を興すこともできません。また人々が山頂に住み、農地を山の中腹に作るという形態なので、森林は山の麓にしかありません。このことが山の保水力をも失わせており、農業にも大きな問題を与えています。

2)環境問題

山頂に町が形成されていることが環境に対する人々の意識を希薄にしています、町に限って言えば、ゴミ問題が深刻に考えなければならない問題のはずです。狭い町にたくさん自動車も走っているので、排気ガスによる大気汚染も問題になってよいはずです。

ところがこの町ではそれがまったく意識されません。ミゾラムの町は急勾配の山頂に築かれているので、自然が汚れをすべて流してしまうのです。人々は特に意識せずに側溝にゴミを捨てています。そのゴミの中にはビニールや乾電池なども含まれています。急勾配に作られた側溝はゴミを下流へ流し続けます。山麓は確実に汚れているはずです。しかし山麓には人が住んでいないので問題は持ち上がらず、人々は環境問題を意識しないまま生活しています。

3)食生活の変化に関する問題

人々は朝夕食に伝統的な食事を摂っていますが、ビスケットと甘いミルクティーの西洋化した間食を早朝、昼間に数回、夜と、のべつまくなしに摂っています。当然、30年前の日本と同様に、人々の間に虫歯が急増しています。また、料理をする際にも化学調味料を大量に使うようになっています。このため、健康を害したり栄養が偏ることが考えられます。化学調味料については、世界各国から問題点や実害が報告されています。

その他として、ミャンマーから入っている麻薬問題、エイズ問題、独立運動を続けている地下組織問題、そして私が思う一番大きな問題として、援助に慣れてしまった人々の心の荒廃が挙げられます。